医療機器のご案内

Medical equipment

SOMATOM Pro.Pulse

画質、スピード、特殊撮影の2管球CT装置

当院が 九州 初号機 導入!

高速撮影 “Flash Spiral”

2管球CT装置は、2つのX線管がそれぞれ異なる軌道を描いて同時に撮影を行う高速二重らせん撮影により、超高速撮影を可能にします。これにより、息止めが困難な方や検査への協力が難しい方にも対応でき、心電図と同期しない撮影においても上⾏⼤動脈の動きによる画質低下が抑えられます。

高精度 Dual Energy

2管球CT装置に搭載されたDual Energy Imagingは、X線スペクトルの重なりを低減することで、精度の高いスペクトル解析を実現します。さらに、撮影後処理の自動化により、後処理に煩わされることなく、患者様へ高精度な新しい画像を提供することが可能です。

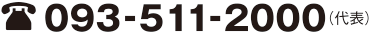

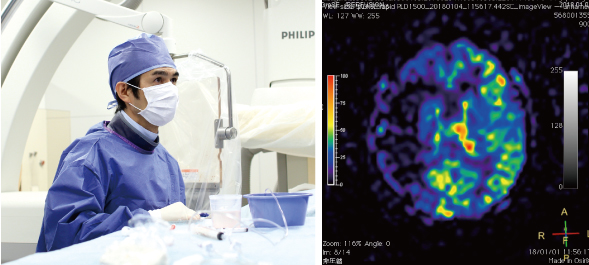

Pro.PulseによるDual Energy・4DCT活用で、診断と治療後評価の質を向上

シーメンス社製Pro.Pulseは、Dual Energy技術と4DCT撮影機能を活用することで、診断の正確性および治療後評価の信頼性を大きく向上させています。Dual Energy撮影では、従来のCTでは不可能であった尿管結石の成分分析や、脳血管造影後にみられる高濃度域が出血か造影剤かを識別することが可能であり、的確な診断に貢献します。さらに、肺動脈血栓症の診断では、血栓を鮮明に描出できるだけでなく、ヨードマップを用いることで肺血流を可視化することが可能です。これにより、血流が低下、欠損している領域を正確に把握でき、迅速で精度の高い診断が行えるだけでなく、的確な治療方針の決定にもつながります(図1)。また、腎機能が低下している患者様に対しても、Dual Energy技術により造影剤の使用量を最小限に抑えながら診断に必要な情報を得ることができるできるため、造影剤腎症のリスクを最小限に抑えた検査が可能です。 さらに、広範囲の撮影が可能となった4DCT撮影機能を用いることで、ステントグラフト治療後のエンドリーク(血流の再流入)や血管奇形などの複雑な血行動態を動的に観察でき、治療計画の策定、術後の再治療の必要性の判断、経過観察の精度向上などに寄与します(図2)。 Pro.Pulseは、診断から治療方針の決定、さらに術後の評価に至るまで、多角的に医療の質を高める先進技術の詰まった最新鋭の機器として、当院の高度医療を力強く支えています。

Ingenia 3.0T

世界初のデジタルコイルシステム

Ingenia CX(Clinical Excellence)は、業界最高クラスのグラジエントシステムと世界初のデジタルコイルシステムの融合によるハイエンドの3.0T MRIです。本装置に搭載されているデジタルコイルは,アナログデジタル変換器(ADC)をRFコイル内に内蔵しています。人体に一番近いRFコイル内でアナログデジタル変換を完了することでSNR(信号強度比)が最大40%向上し、画質の向上と検査のスピードアップにつながります。さらに、デジタルコイルによる高いSNRを最大限に活かすハイパフォーマンスグラジエントシステムにより、更なる高画質にこだわることが可能になりました。

脳梗塞へのスクランブル体制 MRIファーストが可能に

脳梗塞への治療は、脳の血管を塞いでいる「血栓」をrt-PAで溶かす治療法と、rt-PAで効果がない場合には脳血管内治療というカテーテルを用いた治療法があります。しかしrt-PAは発症後4.5時間以内、脳血管内治療は発症後8時間以内に治療を開始しなくてはならないという制約があります。これまで、当院のスクランブル体制は比較的短時間で済むCT検査を優先して行っていましたが、この最新のMRI導入により、CT検査と同等な時間で撮影することができるため、MRI検査を優先して行うことが可能です。 当院は病院到着後からのrt-PA投与平均時間は29分と、国内トップクラスのスクランブル体制を構築していますが、このMRI導入によって、より質の高いスクランブル体制が整いました。

Revolution CT

画質、スピード、カバレージを追求し、

確度の高い診断を実現

あらゆる心拍状態でも、1心拍で、かつ高画質な撮影を達成するSmart Cardiacで3種のコアテクノロジーがシームレスに統合され、1心拍撮影で静止画像をダイレクトリコンします。心臓CT撮影の大きな壁であった静止相検索プロセスが無くなり、大幅な画像処理時間短縮が期待できます。全身ヘリカルアーチファクトゼロの高画質スキャン、心臓CT全検査1心拍高画質検査、成人全頭部高速高画質1回転撮影、160mmカバレージ内CT値均一性によるPerfusion/4D検査など、全身領域160mmのReal Wide Coverageのメリットをもたらします。

大動脈弁狭窄症へのTAVI 心臓から下肢までの高画質化により精度の高い治療を実現

大動脈弁狭窄症に対するTAVIの一般的な適応は、超高齢者 (80-85歳以上)や自分では自力歩行が出来ないなどの体が弱った状態、呼吸器合併症、上行大動脈の石灰化、心臓再手術、免疫抑制剤投与状態などの患者さんが適応とされています。つまり、リスクの高い患者さんが受ける治療法です。高リスク患者さんへ治療を行うためには、事前に細かな画像データをもとに診断する必要があります。最新CTを導入したことにより、カテーテルを挿入する下肢の大腿動脈から心臓大動脈弁まで一気通貫した高画質な画像を撮影できるようになりました。心臓から下肢まで約4秒で撮影できることで、ズレやブレ、継ぎ目のない画像となり、手術時のリスク低減に寄与しています。